L’Eglise a-t-elle un problème avec le sexe ? Contrairement à une idée répandue, l’Église n’hésite pas à aborder la sexualité, dont elle défend une vision intégrale.

L’idée est tenace : l’Église et le sexe ne feraient pas bon ménage. La preuve ? Même les catholiques pratiquants le disent ! En France, ils seraient 77 % à souhaiter que l’Église autorise la contraception, et 75 % à désirer qu’elle prenne position en faveur du préservatif (1). Un rapide coup d’œil sur la position du Magistère en la matière suffirait d’ailleurs, paraît-il, pour comprendre tout le mal que l’Église pense de la sexualité. Résumons : ou bien le sexe est interdit – hors mariage, aux prêtres, aux religieuses et aux religieux, tous obligés à la continence –, ou bien il est ultra-réglementé : les relations sexuelles devant être exclusivement destinées à la procréation, les couples mariés ont interdiction d’avoir recours à des moyens contraceptifs et sont invités à vivre la chasteté dans le mariage. Une doctrine stricte, dans la logique du culte voué par l’Église à la virginité, perçue comme un symbole de pureté. Et qui, par voie de conséquence, renvoie la sexualité dans la sphère du péché. « En matière sexuelle, il n’y a pas de faute légère », peut-on lire dans un manuel de confesseurs du XIXe siècle.

Pas étonnant après tout, pour une religion, de dédaigner le corps mauvais par nature au profit de l’esprit, plus noble en ce qu’il permet à l’homme de se tourner vers Dieu.

Rejoindre l’autre dans sa personne

Sauf que le christianisme a toujours affirmé son respect pour le corps humain au point de condamner pour hérésie les courants de pensée (arianisme, manichéisme, catharisme, jansénisme) qui en dépréciaient la dignité.

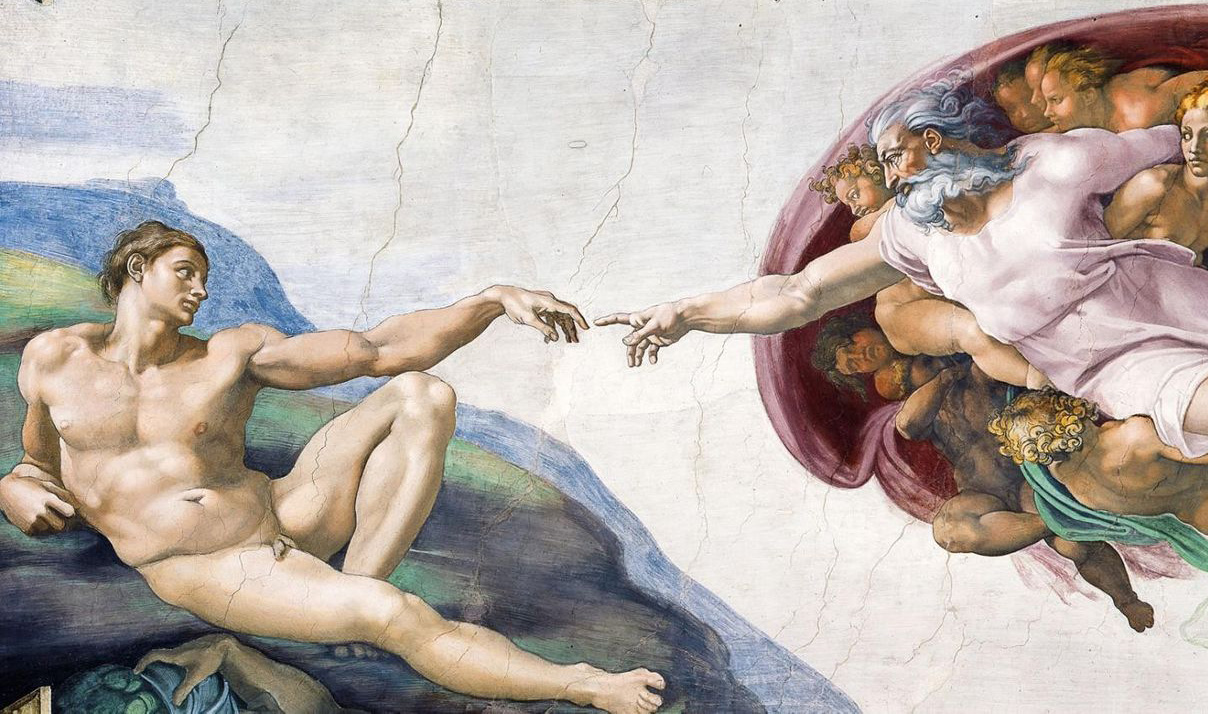

Le fondateur de l’Institut de théologie du corps, Yves Semen, rappelle que, dans les premiers temps de l’Église, les chrétiens étaient désignés de manière péjorative comme « le peuple qui aime le corps ». Pour l’Église, en effet, le corps est à la fois don de Dieu et signe de la vocation de la personne au don d’elle-même. Il a en outre été assumé par le Christ dans l’Incarnation. Il est le moyen de la Rédemption, le temple de l’Esprit Saint, et est appelé à ressusciter à la fin des temps.

La foi chrétienne célèbre donc le corps tout autant que l’âme. Elle affirme que l’être humain est unité d’âme et de corps, ce qui implique une certaine vision de la sexualité, qu’on ne saurait dès lors réduire à un acte purement biologique.

Alors, que pense vraiment l’Église de la sexualité ? « L’Église est pour le sexe, et même pour le sexe à fond, déclare sans hésiter le philosophe Fabrice Hadjadj. C’est en cela qu’elle dérange. Son enseignement moral peut se résumer à ce commandement très simple : “Ce que tu fais, fais-le bien”, ce qui veut dire ici : “Si tu choisis l’acte sexuel, va jusqu’au bout, sans réticence, sans obstacle, dans une étreinte qui ne s’arrête pas à une friction des muqueuses, mais qui te pousse à rejoindre l’autre jusque dans sa personne et à libérer votre commune fécondité” » (2).

La fameuse lettre du pape Paul VI sur la vie humaine, comme on ne vous l’avait sans doute jamais présentée ? Il y prône en effet la non-dissociation des deux significations de l’acte conjugal : l’union des époux et la procréation. Contrairement à une idée largement répandue, la procréation ne doit donc pas être l’unique objet de l’acte conjugal. Ce qui signifie aussi qu’il est interdit d’empêcher volontairement ou artificiellement cette fonction procréatrice. « Mais cela n’impose pas la nécessité qu’il y ait possibilité de procréation pour rendre légitime l’acte sexuel », précise Yves Semen (3). Ce qui ouvre la voie aux méthodes naturelles de régulation des naissances. « L’argumentation centrale d’Humanae vitae repose sur le principe de la loi naturelle que l’homme ne peut enfreindre de sa propre autorité : c’est une loi de la nature que l’homme et la femme, s’unissant sexuellement, investissent cet acte d’une double signification – unitive et procréative », décrypte Yves Semen.

La procréation ne doit pas être l’unique objet de l’acte conjugal.

De nombreux couples ressentent des difficultés à suivre cet enseignement de l’Église, perçu comme irréaliste, voire irresponsable. Et finalement, quelle différence y a-t-il au juste entre une régulation naturelle des naissances, qui revient à éviter la procréation avec une fiabilité que beaucoup pensent relative, et l’utilisation de moyens contraceptifs, qui permettraient de l’éviter avec plus de certitude ?

Pour Fabrice Hadjadj, l’Église dit de se mettre à l’écoute du corps, à la différence de la société « qui ne l’accueille plus dans ses déterminations naturelles propres, mais le considère comme un matériau soumis aux caprices de la volonté armée par la technique », à savoir la contraception artificielle.

La sexologue Thérèse Hargot interroge : « Mon objectif est que mon désir soit de plus en plus fort vers la personne que j’aime, que ma sexualité soit de plus en plus belle ; est-ce que la contraception artificielle me permet de répondre à cet objectif-là ? […] Ou est-ce que ce sont les méthodes naturelles qui se basent sur la connaissance que la femme a de son cycle, sur l’adaptation du couple à la fertilité de la femme, et qui permettent de vivre [sa sexualité] de manière responsable et conjointe ? »

L’Église est celle qui nous ramène à la véritable définition de la sexualité, dont on a oublié le sens premier : « La sexualité humaine, rappelle Hadjadj, suppose la différence sexuelle, l’ouverture à la vie, la communion non seulement des chairs mais aussi des esprits. Or, de nos jours, on utilise le mot “sexe” pour désigner sa réduction à un acte de consommation ». Et si c’était la société actuelle qui avait un problème avec le sexe ?

Et vous, qu’en pensez-vous ? L’Eglise a-t-elle un problème avec le sexe ou nous ramène-t-elle à la sexualité véritable, vécue dans l’amour vrai ? Venez en parler avec nous par chat’ !

Pour aller plus loin :

Source : un article d’Élisabeth Caillemer pour Fiancailles.net

(1) Sondage BVA réalisé en février 2014 pour Le Parisien.

(2) Questions sans gêne sur Dieu et sur l’Église, Éditions de l’Emmanuel, 2014.

(3) La sexualité selon Jean-Paul II, Presses de la Renaissance, 2004.